A R プロジェクションシアター“ W i s h T r e e i n M E I J O ”

本学社会連携センターの仲介で、映像・音楽の企画・制作および空間設計を専門とする東洋メディアリンクス株式会社(https://www.tmlg.co.jp/)から、学生のアイデアを取り入れながら協働して何か制作しませんか、とのご提案をいただきました。ちょうど本年2025年は、2022年4月から始まった情報工学部が4年目(完成年度)を迎える年に当たります。そこで、完成年度記念事業として位置付けることにし、学生たちの発想とスキルを活かして、情報工学部らしいモノを作ってみよう、と思い立ちました。

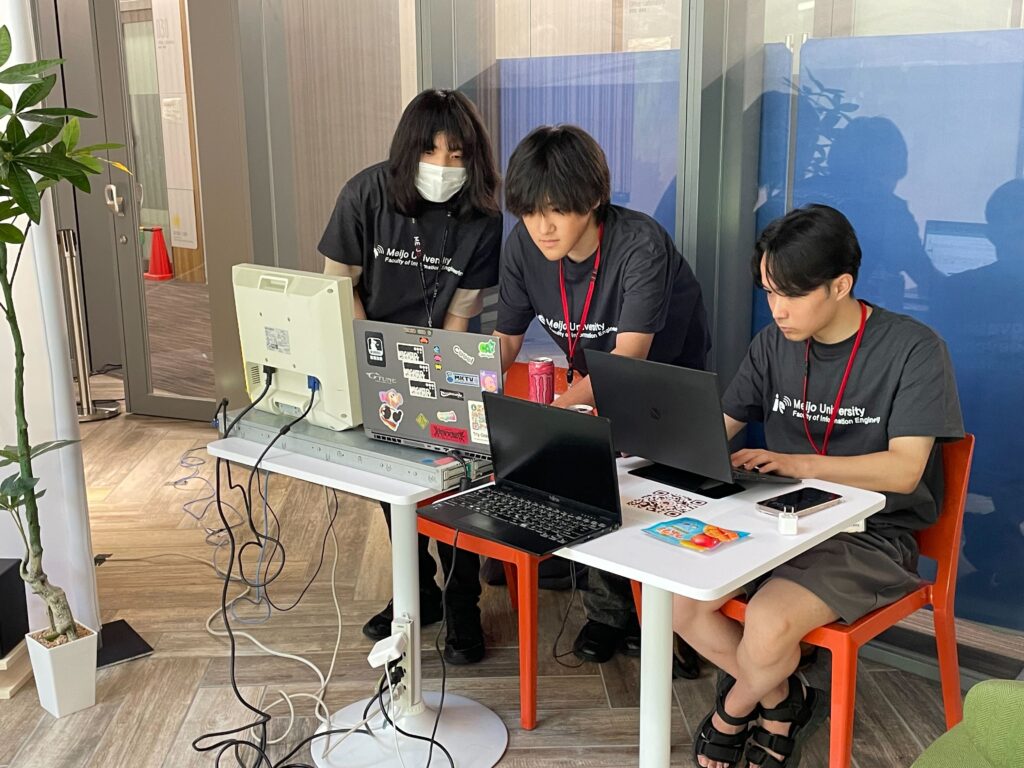

協力したいと集まってくれたのは、4年生、3年生、2年生の学生7名(男子4名・女子3名)。AR (Augmented Reality:拡張現実)応用サークルやIT活用サークルを立ち上げた学生、AI系スタートアップで派遣社員をしている学生もいて、荒削りだけれど、情熱と好奇心と機動力のあるメンバーです。予算確定が6月だったため、本格的なミーティングも6月スタート。そして、制作したモノを最初に披露する場をオープンキャンパス(2025年8月2日・3日)に定めました。イベント直前の10日間が前期の定期試験期間で、学生にとっては過酷なスケジュールとなったため、開発が間に合うか、最後までハラハラでした。

役割分担として、協力会社がスクリーン設計とプロジェクション用の映像制作を担当、協力学生がスマホのカメラを使ってスクリーン映像にグラフィックを重ねるARの仕掛けづくりを担当しました。並行して開発した後に合わせて完成しますが、初めて両者の合体をテストするのがイベント前日の夕刻という、まとめ役としては不安だらけのスケジュールでした。

仕上がった“Wish Tree in MEIJO”を紹介します。半円形の巨大スクリーン(横幅4m・奥行き2m・高さ2m)の裏から2機のプロジェクターで映像を投影し、上部から床に向かって投影する3機目の映像も同期させています(図1)。

映像コンテンツは、まもなく開学100周年を迎える名城大学を意識し、樹齢100年の「名城の木」の一日の時間的変化(朝〜夜)を3分間で表現。学生から協力会社へは、ローポリゴン表現などの細かい希望を伝えました。実際にスクリーンの前に座ると没入感が高く引き込まれ、プロの仕事の質に感嘆しました。それに合わせるARコンテンツは「フルーツ絵馬」です。来場者のスマホ画面で好きなフルーツを選び、その表面に願い事を書き込んで木に向かって投げ込むと、フルーツがたわわに実る木に自分のフルーツ絵馬が加わります(図2)。

来場者はスクリーンの前に立ち、AR 空間で記念撮影して持ち帰れます。広報用ポスターやARアプリのランディングページも学生が制作しました。来場者は2日間で350名を超え、多くの高校生や保護者の方々に体験していただきました。ただ、裏舞台は修羅場の連続で、徹夜明けで迎えた初日もトラブル未解決のまま開場時間を延期、2日目も再びトラブルからスタート、と多難でした(図3)。学生・担当教員とも熱い挑戦の場となり、貴重な経験となりました。

次は3月に完成する本学の多目的総合体育館LIONS ARENAに設置することも構想中です。今回は受験生の合格祈願をテーマに「フルーツ絵馬」を並べましたが、卒業シーズンなので、「さくら絵馬」に将来の夢や抱負を書き込み、「名城の木」を桜満開にしたい、と学生チームで話し合っています。

本プロジェクトの備品準備やアプリ制作にあたり、情報工学部懇談会に経済的なご支援を賜りました。この場を借りて心からお礼を申し上げます。

注)本記事は、会報誌「ie-X」Vol.3に掲載された記事を転載しております。